刘元九,今年54岁,山东省平度市大泽山镇三山东头村农民。妻子是农村妇女,儿子大学毕业后在一家民营企业工作。 刘元九拿着自己的账本,越算越高兴:“干了20多年会计,通过算账能看出这些年日子越过越好了。”

本报记者 刘 成摄

自1982年开始,刘元九就对家庭的收入支出记起流水账,一直坚持到现在。问起老刘为何要记这个流水账?他嘿嘿一笑说:“文人喜欢咬文嚼字,武人喜欢舞刀弄枪。在村里干了20多年会计,我习惯把家底记个明明白白。”他打开家里的文件柜,搬出了一大摞账本,一边翻弄一边跟记者聊起来。

“你瞧,1982年的时候,我家的总收入为836.54元,这几年的年收入已在2万元以上。当然,收入也不是直线上升、年年增长,收入有时升有时降。为啥呢?种葡萄的多了,市场上价格就降下来了;种的少了,价格反而上去了。市场供求关系在起调节作用呢。”

“近两年,收入稳定增长,原因很多。比方说,国家政策向‘三农’倾斜,税负逐年减少直到取消,1999年,俺家的税负是1803.9元,到了2004年,就降到了120元;现在一分钱也不用交了。因为我是种植经济作物的,如果是种小麦,政府还给补贴钱呢。比方说,我们大泽山的葡萄这几年名气越来越大,价格也越来越好,我们的收入就有保证了;再比方说,这几年葡萄酒企业多起来了,进工厂的葡萄多了,价格也就稳定住了。”

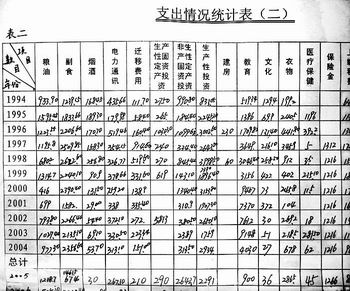

“再看消费支出。1982年,俺家全年才花了574.90元,而1996年,俺家总共花了19234元。支出为什么这么大呢?我把明细念给你听就明白了。1982年,我吃的是黑面馒头,我用粮票给孩子买些桃酥饼干,增加点营养。到了1987年,俺家买了18英寸的彩电;1992年,盖了4间大瓦房,花了3万多;1996年,花了1万多买了摩托车,近几年,又陆续投资好几万元买了农用三轮车和抽水机等生产生活用具。当然喽,这么大的支出得有更高的收入作为后盾。”

老刘娓娓道来,记者听得有滋有味。细翻账本,发现老刘购买五谷杂粮逐渐多了、精粮细粮逐渐减少。问起原因,老刘说:“上世纪80年代是‘有什么吃什么’;90年代是‘想什么吃什么’;到了现在,就是‘怎样科学就怎么吃’了。”

老刘不但记流水账,心中更有一本大账。问起他想不想让葡萄的价格再高点,老刘说了一番令记者意想不到的话:“我并不希望大泽山葡萄的价格太高,因为产品价格应该由价值决定。农业本身不是暴利行业,它的价格不能超出价值太多,否则供求关系就会发生变化,最后吃亏的还是我们这些种植户。”

记者手记

细读老刘家的账本,生活中的变化给记者的印象很深刻。

第一,生产生活方式的变化。

刘元九家的变化大致可分为四个阶段:第一阶段,1982年到1986年,他们生活的主要追求就是吃上白面馒头,1985年,刘元九家实现了这个愿望;第二阶段,1987年到1996年,开始改善住行条件,建新房、买摩托车就是例证;第三阶段,1997年到2004年,改善生产条件、降低劳动强度,过去每年要花100多天用手推车人工运葡萄,用肩膀挑水浇葡萄,现在用上了三轮车和抽水机,劳动强度降下来了,生产效率也提上去了;第四阶段,2004年至今,开始追求更高的生活质量,比如准备和参加工作的儿子一起买商品房,在饮食上讲究营养搭配。

第二,消费结构的变化。一些新的消费项目不断出现,例如通讯、保险、文化、旅游等,并且消费额度呈持续增长态势,基本食品消费保持稳定。

第三,体现了政府帮助农民致富的不懈努力。第一阶段后期老刘增收很快,得益于政府调整种植结构,把适宜种水果的山地由种粮改为种植葡萄;第二阶段老刘收入的增加,是政府开始主导举办“大泽山葡萄节”,解决了“卖难”问题;第三阶段,政府通过大力发展品牌农业、观光农业,把大泽山葡萄的品牌给打响了,市场覆盖面大了,解决了“卖贱”的问题;第四阶段政府通过鼓励发展龙头企业,60%以上的葡萄被收购到企业去加工,初步建起了现代农业的框架,稳定了葡萄的市场价格,保护了农民的经济利益。