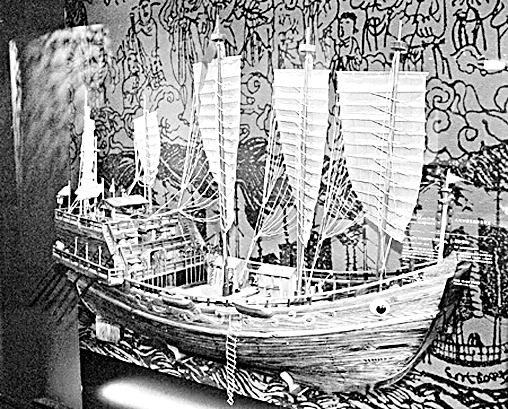

郑和宝船模型之一 资料图片

29日上午,看着“哥德堡”号缓缓驶进上海吴淞客运中心码头,作为郑和第十九世后裔的郑自海心里涌起一阵酸楚。他说:“‘哥德堡’号来了,但我们却没有一艘同样的仿古船去迎接它,真是一大憾事!”

不过,郑自海的遗憾将很快得以弥补。记者昨天从有关方面获悉,世界最大仿古航海木船———郑和宝船,现已完成设计,即将于9月底在南京正式开建,预计2008年4月完成试航并交付使用。

堪称“世界第一”

锣鼓喧天,人潮涌动,人们在翘首期盼“哥德堡”号的同时,也在热切期待“郑和宝船”。事实上,中国的“哥德堡”号已经进入施工倒计时。29日,负责宝船设计的江苏金泰船舶研究设计有限公司总经理王国平明确告诉记者:“经过专家一年多的论证,我们已经完成图纸设计,待承建单位招标工作结束后,马上就能开工造船了。”

宝船多大?“二千料!”王国平脱口而出。“料”,是古代容积单位,经专家测算,郑和下西洋所在的两千料指挥船长63米多,宽13米多。如今,为更具象征意义,仿制宝船的“身材”最终被定型为总长71.1米,型宽14.05米,舷高7米,代表了郑和在1405年7月11日首次扬帆远航,一共7次下西洋。据介绍,宝船排水量为1500吨,可载30名船员和36名旅客,以及50吨货物。王国平说:“郑和宝船比‘哥德堡’号长出10多米,宽出3米多,堪称‘世界第一’。”

据透露,宝船将按照“仿古而不复古”的原则,实现古船风貌与现代工艺的完美结合。王国平打了个比喻,郑和宝船穿的是古装,跳动的却是一颗现代化的心。譬如,古船是无动力船,全靠风帆动力航行,但仿制船却是“机帆并用”,在保留风帆同时配有两台船用主机和三台发电机组,设计航速为每小时12海里,能抗击海上七级大风;郑和时代所没有的电视、中央空调、电脑网络等等,也将在仿制船上一应俱全……

不过,也有三大难题考验宝船:一是“强度”,由于海上波长一般为60米,所以70多米的大船很可能同时跨越两个波浪,容易导致宝船“中垂”(波峰同时在船体两端)或者“中拱”(波峰在船体中间),一旦发生这种情况,船体如果强度不够就会出现断裂的危险;二是“稳性”,海上风急浪高,宝船如果稳性不够,就容易翻船;三是“风帆”,因为要还原郑和宝船的原貌,所以船上保留了6个风帆,因此必须使6个风帆不能互相缠绕,同时又不影响航速。“虽然这些难题还有待在建造过程中进一步解决,但我们对此充满了信心。”王国平说道。

借鉴“哥德堡”号

负责郑和宝船复制的南京钧龙宝船置业有限公司,由南京市鼓楼区与马来西亚金龙集团共同投资1000万美元成立。昨天,公司副总经理贾铁甲在接受记者采访时说:“我们一定要发扬郑和精神,将郑和宝船打造为中国的一张名片。”

宝船重生,与一位海外华侨的“郑和情结”息息相关。贾铁甲说,马来西亚金龙集团董事长卢纯义,祖籍广东,从小就受当地“郑和文化”的影响,对这位伟大的中国古代航海家充满了敬佩,当他听说南京希望仿制郑和古船时,立即派人前往联系。“重建古船,可以弘扬国威,给海外华人长脸!”卢纯义的话,贾铁甲记忆犹新。2005年4月,贾铁甲来到南京,与南京宝船厂遗址文化管理有限公司董事长赵志刚见面。贾铁甲说:“我们当时是相见恨晚,一拍即合,因为我们有一个共同的梦想。”2005年9月,双方签订合作协议;2005年10月,共同出资成立公司;2006年4月,宝船结束设计招标……

虽然宝船目前尚停留在图纸上,但宝船的运作方式已隐隐浮现。早在“哥德堡”号抵达广州时,南京市鼓楼区委书记鲍永安就专门率团赶赴广州,拜访“哥德堡”号船长、大副等等,在“取经”的同时还向他们发出邀请,请他们在抵达上海后到南京面对面交流。邀请发出,得到对方的热烈回应。

贾铁甲向记者透露了一些郑和宝船的商业计划:借鉴“哥德堡”号的成功经验,将向游客开放宝船建造过程,只要花一点钱游客就能参与其中一起钉钉子、刷油漆、编缆绳等;明代景观船厂在9月份建成后,将常年对游客开放,游客可在2层的参观走廊上观看造船过程;公司准备向北京奥组委提出申请,使宝船能成为2008年北京奥运会青岛水上项目的形象大使,借此向全世界展示中国悠久的航海文化;2008年北京奥运会之后,2010年上海世博会之前,宝船将沿着当年郑和航海路线,到东南亚一带巡游……

他还特别说道:“我们很想参与上海世博会,准备下周到上海去与有关方面接洽。”

唤醒“海洋意识”

正说着郑和宝船,郑和第十九世后裔郑自海冷不丁问了一句:“你知道中国海洋面积有多大吗?”就在记者一愣之际,他紧接着说:“有约300万平方公里。”“大家都知道国土面积是960万,可有多少人知道还有这300万呢?”郑自海重重叹了口气。

对此,贾铁甲认为,郑和在某种程度上代表了一种海洋文化,但很多中国人却并不真正了解他。与此形成鲜明对比的是,新加坡、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家的人民却对郑和奉若神明。他说,有一次新加坡举办一个文化展览,其中列出的有关研究郑和的书就有120多种,足见他们对于“郑和文化”的尊重。

复旦大学历史地理研究所教授周振鹤也感同身受。他说,几千年来,中国农耕文化比较发达,人们都将精力主要集中于内陆土地上,以耕种维生,这使得中国人的海洋意识和海权意识都不强烈。而郑和七下西洋是古代为数不多的一个特例,他在出海交易物品的同时,也传播了中华文化,将中国展示给了世界,也使世界更了解中国。譬如,自从郑和下西洋之后,原本与我们失去联系的许多国家又重新恢复了往来,促进了中国外来文化的繁荣。“现在仿建郑和宝船,在对外传播中国与邻为善的‘和文化’同时,也必将进一步增强中国人的海洋意识。”

周振鹤说,中国文化灿若星河,并不只有红灯笼,所以,通过郑和宝船对外宣传时,一定要具有“哥德堡”号那样十年磨一剑的精神,切忌急于求成、浮躁功利,让世界人民在润物细无声中充分感受中国文化的魅力。